Dès 1884, les syndicats américains commencent à s’organiser et revendiquent la journée de 8 heures sans diminution de salaire. Le 1er mai 1886, 80 000 ouvriers se retrouvent dans les rues de Chicago.

Dès 1884, les syndicats américains commencent à s’organiser et revendiquent la journée de 8 heures sans diminution de salaire. Le 1er mai 1886, 80 000 ouvriers se retrouvent dans les rues de Chicago. Le 3 mai, à la suite d’affrontements entre jaunes au service de le direction et grévistes devant les usines de matériel agricole Mc Cormick, la police tire. Bilan, quatre morts et de nombreux blessés chez les grévistes. Les dirigeants syndicaux, August Spies et Albert Parsons appellent à un meeting de protestation pour le lendemain à 19h30 à Haymarket Square. Quelques milliers d’ouvriers s’y retrouvent pacifiquement. Près de 200 policiers arrivent sur les lieux pour disperser ce rassemblement. C’est alors qu’une bombe explose dans les rangs des policiers (7 morts, 66 blessés).

Les pendus de Haymarket

La bombe aurait été lancée par un agent provocateur à la solde du patronat de la viande. Aussitôt, huit dirigeants syndicaux sont arrêtés et passent en jugement, ils seront tous condamnés à mort, sauf un qui prendra quinze ans. Quatre de ces dirigeants syndicaux seront pendus, trois verront leur condamnation commuée en peine à perpétuité, un se suicidera en prison. Lors de la révision de leur procès en 1893, tous seront innocentés. À la fondation de l’AFL (fédération américaine du travail) en 1886, son président, Samuel Gompers (1850-1924), déclarera : «La bombe n’a pas seulement tué les policiers, elle a aussi tué notre mouvement pour les huit heures pour quelques années.» Le 1er mai, qui est encore une journée de travail non chômée, donc une journée de grève sans salaire, va devenir le point de ralliement des travailleurs du monde entier pour la réduction du temps de travail sans diminution de salaire, mais aussi en souvenir des martyrs de Haymarket (le 1er mai ne deviendra un jour chômé et payé en France qu’à partir du 1er mai 1946 pour effacer la « fête du travail et de la concorde nationale » mise en place en 1941 par le régime de Vichy, elle aussi chômée et payée).

C’est le 14 juillet 1889, lors du centenaire de la Révolution française, que l’internationale ouvrière décide de faire du 1er mai 1890 la journée de grève pour obtenir les 8 heures. À Paris, la manifestation n’obtient qu’un succès mitigé. En revanche, pour le 1er mai 1891 la foule est plus importante, venant des Bourses du travail, des syndicats professionnels, de travailleurs indépendants. Toutes les composantes du mouvement ouvrier étaient là, allant donner naissance à la jeune CGT quatre ans plus tard.

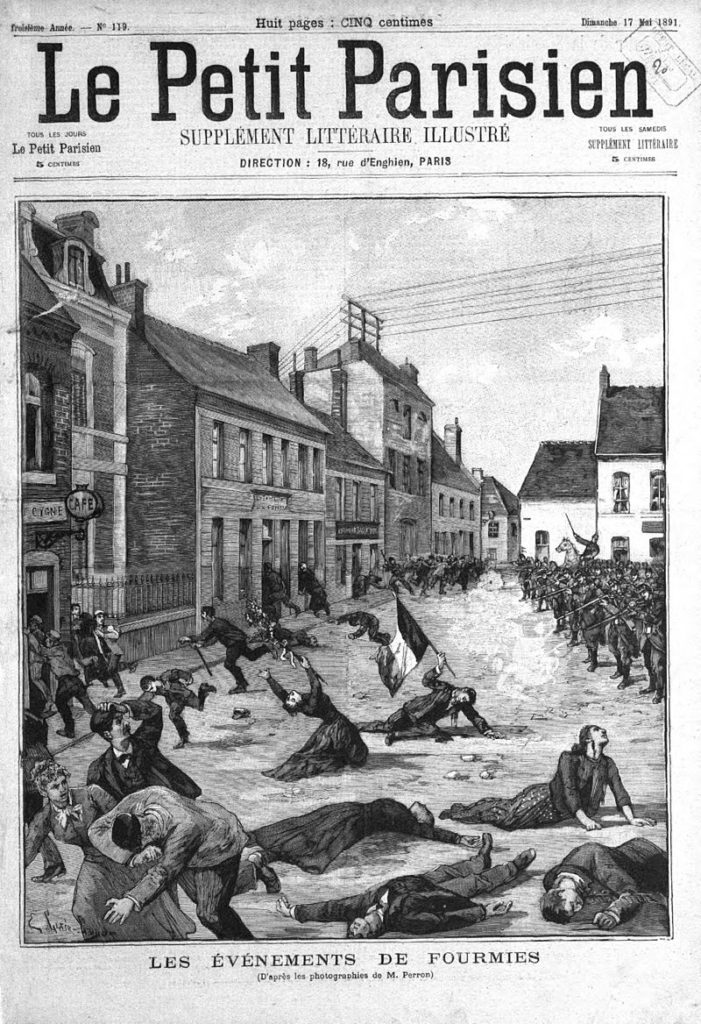

Ces sanglants 1er Mai

Les manifestations du 1er Mai n’ont pas toujours été des défilés bon enfant avec un brin de muguet à la boutonnière. Ils furent souvent sanglants, et ce, même récemment.

Le 1er mai 1891 va voir le sang couler, à Paris mais surtout à Fourmies, dans le Nord. À Paris, le préfet dispose la troupe place de la République et autour de la Tour Eiffel. À 9 heures une manifestation se déroule devant la Bourse du travail. À 15 heures, des échauffourées ont lieu place Clichy. Des coups de feu sont échangés entre manifestants et policiers. Un militant est blessé et d’autres sévèrement tabassés.

Mais c’est à Fourmies, ville ouvrière à huit kilomètres de la frontière belge, qu’une véritable tragédie aura lieu ce jour-là. Les piquets de grève se mettent en place dès 5 heures du matin, les équipes déjà au travail rejoignent le mouvement. Dès 9 heures, les gendarmes à cheval chargent les piquets devant la manufacture Sans Pareille. Le sous-préfet dispose aussi de la troupe. Vers 18 heures, deux cents jeunes manifestants et manifestantes se retrouvent place de l’église face à un détachement de soldats. Le commandant Chapus ordonne à ses hommes de tirer sur la foule désarmée. Cinq femmes et quatre hommes sont tués. Ils avaient entre 11 et 30 ans! Trois jours plus tard, ils seront plus de 30 000, travailleurs des manufactures, des mines et des ateliers, à accompagner, drapeaux rouges au vent, les neufs martyrs jusqu’à leur dernière demeure.

À l’international, la répression aussi

Le 1er mai 1929, le parti communiste allemand appelle à la manifestation, malgré l’interdiction. La police tire : 33 morts. Mais c’est à l’État turc que revient la palme des répressions sanglantes du 1er Mai. Dans l’Empire ottoman, des 1er mai sont organisés dès 1909 à Skopje et en 1910 à Istanbul. Le 1er mai 1977, le puissant syndicat turc (DISK) appelle à un rassemblement sur la grande place Taksim à Istanbul. 500 000 manifestants sont présents. La police tire : 37 morts, 200 blessés. Au 1er mai 1989, au même endroit, un mort. Pour le 1er mai 1996, 150 000 manifestants se retrouvent à Kadiköy, là encore trois morts. 1er mai 2007 : un mort et 100 blessés place Taksim et encore 90 blessés lors du 1er mai 2014.

Du triangle rouge pour la journée de 8h à l’églantine puis au muguet

Le triangle de cuir rouge ou de papier a été adopté le 1er mai 1890 à Paris au cours des luttes ouvrières pour que le manifestant puisse se distinguer de l’homme de la rue. L’insigne symbolise la revendication ouvrière des premiers 1er mai, de la journée de huit heures de travail maximum, ce qui réservait 8 heures de sommeil et 8 heures de loisir. L’inscription « 1er Mai, 8 heures de travail » était cousue sur le triangle pour la manifestation.

Si au premier 1er Mai, en 1890, les manifestants arborent d’abord à la boutonnière ce petit triangle rouge symbolisant la revendication des 8 heures de travail, 8 de sommeil et 8 de loisirs, il est remplacé deux ans plus tard par la fleur d’églantine, rappel de la période révolutionnaire. Fabre d’Églantine avait proposé en 1793 dans son calendrier républicain une «journée du travail», Saint-Just décidera d’une «journée des travailleurs», fixée le 20 janvier (1er pluviôse).

C’est aussi un hommage rendu à Maria Blondeau, tuée en 1891 à Fourmies en tenant dans ses mains un bouquet d’aubépine, dont la fleur est proche de l’églantine. La police surveille alors les personnes qui portent à la boutonnière cette églantine, appelée «fleur socialiste». À partir du 1er Mai 1936, le muguet entrelacé d’un fin ruban rouge détrônera l’églantine, laquelle sera interdite de port par le régime de Vichy en 1941.

Article d’après l’article de CHRISTOPHE CHICLET Journaliste à L’inFO militante